| Главная » Учебно-методические материалы » ЭКОНОМИКА, ОРГ-ЦИЯ И УПР-НИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ » Экономика предприятия: учебное пособие. Сергеев И.В. |

| 21.01.2012, 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 13.1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ВИДЫ Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд важнейших функций: • учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; • база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и определения прибыли и рентабельности; • экономическое обоснование целесообразности вложения реальных инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего предприятия; • определение оптимальных размеров предприятия; • экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений и др. Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная. Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции. Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы). Различают индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие. Среднеотраслевая себестоимость определяется как средневзвешенная величина и характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она находится ближе к общественно необходимым затратам труда. В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение себестоимости продукции для предприятия резко возрастают. С экономических и социальных позиций значение снижения себестоимости продукции для предприятия заключается в следующем: • в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а следовательно, в появлении возможности не только в простом, но и расширенном воспроизводстве; • в появлении большей возможности для материального стимулирования работников и решения многих социальных проблем коллектива предприятия; • в улучшении финансового состояния предприятия и снижении степени риска банкротства; • в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объем продаж; • в снижении себестоимости продукции в акционерных обществах, что является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и повышения их ставки. Из всего сказанного вытекает очень важный вывод, что проблема снижения себестоимости продукции всегда должна быть в центре внимания на предприятиях. 13.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПУСК И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ Основным документом, которым необходимо руководствоваться при формировании себестоимости продукции на предприятии, является Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552 и последующими дополнениями и изменениями. На практике в целях анализа, учета и планирования всего многообразия затрат, входящих в себестоимость продукции, применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная. Однородные по своему экономическому содержанию затраты называются экономическими элементами независимо от того, где они расходуются и на какие цели. В соответствии с вышеупомянутым Положением все затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в связи с их экономическим содержанием по следующим элементам: 1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления на социальные нужды; 4) амортизация основных фондов; 5) прочие затраты. К материальным затратам относятся: сырье и основные материалы, в том числе покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; вспомогательные материалы; топливо и энергия; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов и др. Отчисления на социальные нужды осуществляются по определенным нормативам от фонда оплаты труда: в Пенсионный фонд — 28%; в Фонд социального страхования — 5,4%; в Фонд занятости — 1,5%, в Фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%. Величина этих нормативов устанавливается в законодательном порядке и, естественно, может пересматриваться. К амортизации основных фондов относятся все амортизационные отчисления по основным средствам за отчетный период. Прочие затраты — это платежи по процентам, износ нематериальных активов, командировочные расходы, представительские расходы, расходы на рекламу, расходы на подготовку кадров и др. Классификация затрат по экономическим элементам служит для определения заданий по снижению себестоимости продукции, расчета потребностей в оборотных средствах, расчета сметы затрат, а также для экономического обоснования инвестиций. Для внутрипроизводственного планирования и выявления резервов снижения себестоимости продукции необходимо знать не только общую сумму затрат каждого предприятия по тому или иному экономическому элементу, но и величину расходов в зависимости от места их возникновения. Такую возможность дает классификация затрат по калькуляционным статьям. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты предприятия группируются по статьям калькуляции. Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях установлена типовая группировка затрат по статьям калькуляции, которую можно представить в следующем виде: 1. Сырье и материалы. 2. Возвратные отходы (вычитаются). 3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций. 4. Топливо и энергия на технологические цели. 5. Заработная плата производственных рабочих. 6. Отчисления на социальные нужды. 7. Расходы на подготовку и освоение производства. 8. Общепроизводственные расходы. 9. Общехозяйственные расходы. 10. Потери от брака. 11. Прочие производственные расходы. 12. Коммерческие расходы. Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость продукции, итог всех 12 статей — полную себестоимость продукции. Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведенную типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенностей в технике, технологии и организации производства. В состав коммерческих расходов включают: расходы на тару и упаковку; расходы на транспортировку продукции (расходы на доставку продукции на станцию или пристань отправления, погрузку в вагоны, на суда, автомобили и т.п.); комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым предприятиям и организациям в соответствии с договорами; затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту (расходы по хранению, подработке, подсортировке). Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся к накладным расходам. Общепроизводственные накладные расходы — это расходы на обслуживание и управление производством. В состав общепроизводственных накладных издержек включаются: • расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; • цеховые расходы на управление. В свою очередь, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования — это амортизация оборудования и транспортных средств (внутризаводского транспорта); издержки на эксплуатацию оборудования в виде расходов смазочных, обтирочных, охлаждающих и других аналогичных материалов; заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование, и отчисления на социальные нужды; расходы всех видов энергии, воды, пара, сжатого воздуха, услуг вспомогательных производств; расходы на ремонт оборудования, технические осмотры, уход; расходы на внутризаводское перемещение материалов, полуфабрикатов, продукции; износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений и другие расходы, связанные с использованием оборудования. В цеховые, или производственные, накладные расходы на управление входят: заработная плата аппарата управления цехов с отчислениями на социальные нужды; затраты на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря, содержание и ремонт зданий, сооружений, обеспечение нормальных условий труда и технику безопасности, на спецодежду и спецобувь; износ малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и другие аналогичные затраты, связанные с управлением производственными подразделениями. Каждая из этих групп накладных расходов имеет свою специфику, но их объединяет то, что они планируются и учитываются по местам их возникновения, т.е. по производственным подразделениям, а не по видам продукции, как это происходит с основными прямыми расходами. Обе эти группы — расходы комплексные, косвенно распределяемые между отдельными видами продукции и между законченной продукцией и незавершенным производством. Планирование этих расходов осуществляется путем разработки на соответствующие цели годовых, квартальных смет с распределением на каждый месяц по каждой производственной единице, цеху в отдельности. Контроль за этими затратами осуществляется в соответствии со сметными размерами издержек. Общехозяйственные накладные расходы, или накладные расходы непроизводственного назначения, связаны с функцией руководства, управления, которые осуществляются в рамках предприятия, компании, фирмы в целом. В состав этих расходов включается несколько групп: административно-управленческие, общехозяйственные, налоги, обязательные платежи, отчисления и пр. В их состав включают издержки на: • содержание работников аппарата управления предприятием, заработную плату, отчисления на социальные нужды, материально-техническое и транспортное обслуживание их деятельности, затраты на командировки; • содержание и обслуживание технических средств управления (вычислительных центров, узлов связи, средств сигнализации), освещение, отопление и т.п.; • оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг, оплату услуг банка (в том числе проценты по кредитам банка и проценты по кредитам поставщика за приобретенные товарно-материальные ценности); • подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору рабочей силы; • текущие затраты, связанные с содержанием фондов природоохранного назначения, очистных сооружений, на уничтожение экологически опасных отходов и платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду; • износ (амортизацию) основных средств, МБП и нематериальных активов; • ремонт зданий, сооружений и инвентаря общепроизводственного назначения и расходы, связанные с содержанием помещений, предоставляемых бесплатно для организации общественного питания; • платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком. Планирование этих расходов осуществляется по смете по статьям и группам расходов. Учет организуется в ведомости в целом по предприятию и в группировке по статьям сметы, что позволяет осуществлять текущий контроль за ее исполнением. Смысл и содержание остальных статей вытекают из их названия. Кроме поэлементной и постатейной классификации затраты классифицируются и по другим признакам (табл. 13.1). Основными называются затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом производства, — на сырье и основные материалы, вспомогательные и другие расходы, кроме общепроизводственных и общехозяйственных. Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов. К текущим относятся расходы, имеющие частую периодичность осуществления, например расход сырья и материалов. Таблица 13.1 Классификация затрат на производство продукции

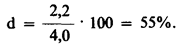

К единовременным (однородным) расходам относят затраты на подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых производств, и др. Производительными считаются затраты на производство продукции установленного качества при рациональной технологии и организации производства. Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в технологии и организации производства (потери от простоев, брак продукции, оплата сверхурочных и др.). Производительные расходы планируются, а непроизводительные, как правило, не планируются. Важное значение для анализа и управления издержками производства на предприятии с целью их снижения имеет классификация затрат на условно-постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные затраты — затраты, которые не изменяются или изменяются незначительно в зависимости от изменения объема производства. К ним относятся: амортизация зданий и сооружений, расходы на управление производством и предприятием в целом, арендная плата и др. Условно-переменные затраты — затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменению объема производства. К ним относятся: сдельная заработная плата рабочих, расходы на сырье, материалы, комплектующие изделия, технологическое топливо и энергию и др. С увеличением объема производства и реализации продукции себестоимость единицы продукции снижается за счет снижения условно-постоянных расходов на единицу продукции. Пример. На предприятии в отчетном периоде объем выпуска продукции составил 2000 ед., а затраты на ее выпуск — 4 млрд руб., при этом условно-постоянные расходы составили 2,2 млрд руб. В плановом периоде предусматривается увеличить выпуск продукции на 20%. Определите плановую себестоимость продукции и величину снижения затрат за счет увеличения объема производства. Решение 1. Определяем долю условно-постоянных расходов в себестоимости продукции:

2. Плановые затраты на выпуск продукции составят: Спл = 2,2 + 1,8 • 1,2 = 4,36 млрд руб. 3. Величина снижения затрат в плановом периоде за счет увеличения объема производства: 4,0 • 1,2 — 4,36 = 0,44 млрд руб. Затраты на единицу продукции снизились с 2 млн руб. (40000 : 2000) до 1,82 млн руб. (4,36 : 2 • 1,2), т.е. почти на 200 тыс. руб. 13.3. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ Под структурой себестоимости понимаются ее состав по элементам или статьям и их доля в полной себестоимости. Она находится в движении, и на нее влияют следующие факторы: 1) специфика (особенности) предприятия. Исходя из этого различают: трудоемкие предприятия (большая доля заработной платы в себестоимости продукции); материалоемкие (большая доля материальных затрат); фондоемкие (большая доля амортизации); энергоемкие (большая доля топлива и энергии в структуре себестоимости); 2) ускорение научно-технического прогресса. Этот фактор влияет на структуру себестоимости многопланово. Но основное влияние заключается в том, что под воздействием этого фактора доля живого труда уменьшается, а доля овеществленного труда в себестоимости продукции увеличивается; 3) уровень концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; 4) географическое местонахождение предприятия; 5) инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита. Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие показатели: • соотношение между живым и овеществленным трудом; • доля отдельного элемента или статьи в полных затратах; • соотношение между постоянными и переменными затратами, между основными и накладными расходами, между производственными и коммерческими (непроизводственными) расходами, между прямыми и косвенными и др. Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют очень важное значение, в первую очередь для управления издержками на предприятии с целью их минимизации. Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и разработать конкретные мероприятия по их реализации на предприятии. За последние годы (1990—1994) структура затрат в целом по промышленности и ее отраслям существенно изменилась, о чем свидетельствуют данные, приведенные в табл. 13.2. Анализ данных этой таблицы позволяет сделать вывод, что структура затрат на производство продукции в целом по промышленности за анализируемый период существенно изменилась: доля амортизации снизилась с 12,1 до 6,8%; прочие расходы увеличились с 4,1 до 18,1%; доля материальных затрат снизилась с 68,6 до 56,3%; отчисления на социальные нужды увеличились с 2,2 до 5,1%; структуры затрат на производство продукции по отдельным отраслям промышленности различаются довольно существенно. На структуру затрат за анализируемый период повлияли следующие факторы: • инфляционный процесс. Стоимость материальных ресурсов, основных фондов, рабочей силы изменялась неадекватно по отношению к друг другу, это и отразилось на структуре затрат; • опережение процесса выбытия основных фондов над процессом их ввода, что привело к снижению доли амортизации. Повлиял и тот факт, что неоднократная переоценка основных средств не соответствовала уровню инфляции; Таблица13.2 Структура затрат на производство продукции по промышленности за 1990,1997 гг. и ее отраслям за 1997 г.*

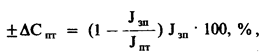

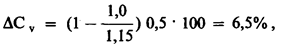

* Финансы России: Стат. сб./Госкомстат России.- М., 1998. • увеличение процентных ставок по кредитам. Оно значительно повысило оплату за кредиты коммерческим банкам; • существенное повышение роли рекламы. Предприятия стали больше средств расходовать на эти цели. Структура затрат на каждом предприятии также должна анализироваться как в поэлементном, так и в постатейном разрезе. Это необходимо, как уже отмечалось, для управления издержками на предприятии с целью их минимизации. 13.4. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ План по себестоимости продукции является одним из важнейших разделов плана экономического и социального развития предприятия. Планирование себестоимости продукции на предприятии имеет очень важное значение, так как позволяет знать, какие затраты потребуются предприятию на выпуск и реализацию продукции, какие финансовые результаты можно ожидать в плановом периоде. План по себестоимости продукции включает в себя следующие разделы: 1. Смета затрат на производство продукции (составляется по экономическим элементам). 2. Себестоимость всей товарной и реализованной продукции. 3. Плановые калькуляции отдельных изделий. 4. Расчет снижения себестоимости товарной продукции по технико-экономическим факторам. Важнейшими качественными показателями плана по себестоимости продукции являются: себестоимость товарной и реализованной продукции; себестоимость единицы важнейших видов продукции; затраты на 1 руб. товарной продукции; процент снижения себестоимости по технико-экономическим факторам; процент снижения себестоимости сравниваемой продукции. Смета затрат на производство составляется без внутризаводского оборота на основе расчета по каждому элементу и является основным документом для разработки финансового плана. Она составляется на год с распределением всей суммы расходов по кварталам. Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и энергию в смете затрат определяются прежде всего на производственную программу исходя из планового объема, норм и цен. Общий размер амортизационных отчислений рассчитывается на основе действующих норм по группам основных фондов. На основе сметы затрат определяют затраты на весь валовой и товарный выпуск. Затраты на производство валовой продукции определяются из выражения ВП = Сп – Зн.в где Сп — затраты на производство по смете; Зн.в — затраты, не включаемые в состав валовой продукции. Затраты на производство товарной продукции определяют по формуле ТП = ВП ± (n + н), где n — изменение остатков полуфабрикатов своего изготовления; н — изменение незавершенного производства; ± — прирост слагаемых вычитается, сокращение прибавляется. Себестоимость реализуемой продукции представляет собой полную себестоимость товарной продукции минус прирост плюс уменьшение себестоимости остатков нереализованной продукции в планируемом периоде. Расчет себестоимости единицы продукции называется калькуляцией. Калькуляции бывают сметные, плановые, нормативные. Сметная калькуляция составляется на изделия или заказ, которые выполняются в разовом порядке. Плановая калькуляция (годовая, квартальная, месячная) составляется на освоенную продукцию, предусмотренную производственной программой. Нормативная калькуляция отражает уровень себестоимости продукции, исчисленной по нормам затрат, действующим на момент ее составления. Она составляется в тех производствах, где существует нормативный учет затрат на производство. Методы планирования себестоимости продукции. На практике наибольшее распространение получили два метода планирования себестоимости продукции: нормативный и планирование по технико-экономическим факторам. Как правило, они применяются в тесной взаимосвязи. Сущность нормативного метода заключается в том, что при планировании себестоимости продукции применяются нормы и нормативы использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, т.е. нормативная база предприятия. Метод планирования себестоимости продукции по технико-экономическим факторам является более предпочтительным по сравнению с нормативным методом, так как он позволяет учесть многие факторы, которые будут самым существенным образом влиять на себестоимость продукции в плановом периоде. При этом методе учитываются следующие факторы: 1) технические, т.е. внедрение на предприятии в плановом периоде новой техники и технологии; 2) организационные. Под этими факторами понимается совершенствование организации производства и труда на предприятии в плановом периоде (углубление специализации и кооперирования, совершенствование организационной структуры управления предприятием, внедрение бригадной формы организации труда, НОТ и др.); 3) изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции; 4) уровень инфляции в плановом периоде; 5) специфические факторы, которые зависят от особенностей производства. Например, для горных предприятий — изменение горно-геологических условий разработки полезных ископаемых; для сахарных заводов — изменение содержания сахара в сахарной свекле. Все эти факторы в конечном итоге влияют на объем выпуска продукции, производительность труда (выработку), изменение норм и цен на материальные ресурсы. Для определения величины изменения себестоимости продукции в плановом периоде вследствие влияния вышеупомянутых факторов могут быть использованы следующие формулы: а) изменение величины себестоимости продукции от изменения производительности труда (DСпт):

где Jзп — индекс средней заработной платы; J пт — индекс производительности труда (выработки); Jзп — доля заработной платы с отчислениями на социальные нужды в себестоимости продукции; б) изменение величины себестоимости продукции от изменения объема производства (DСV):

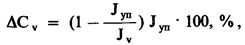

где Jуп — индекс условно-постоянных расходов; JV — индекс объема производства; Jyп — доля условно-постоянных расходов в себестоимости продукции; в) изменение величины себестоимости продукции от изменения норм и цен на материальные ресурсы (DСн.ц):

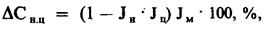

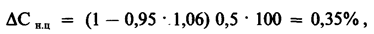

где J н — индекс норм на материальные ресурсы; J — индекс цен на материальные ресурсы; Jм — доля материальных ресурсов в себестоимости продукции. Общая величина изменения себестоимости продукции в плановом периоде составит (DС общ):

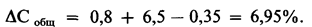

Методику планирования себестоимости продукции по технико-экономическим факторам покажем на условном примере. Пример. За отчетный год на предприятии объем товарной продукции составил 15 млрд руб., ее себестоимость — 12 млрд руб., в том числе заработная плата с отчислениями на социальные нужды — 4,8 млрд руб., материальные ресурсы — 6,0 млрд руб. Условно-постоянные расходы в себестоимости продукции составили 50%. В плановом периоде предусматривается за счет реализации плана организационно-технических мероприятий увеличить объем товарной продукции на 15%, повысить производительность труда на 10%, среднюю заработную плату на 8%. Нормы расхода материальных ресурсов в среднем снизятся на 5%, а цены на них возрастут на 6%. Определите плановую себестоимость товарной продукции и плановые затраты на 1 руб. товарной продукции. Решение 1. Определяем затраты на 1 руб. товарной продукции в отчетном периоде: 12 : 15 = 0,8 руб. 2. Рассчитаем плановые затраты на выпуск товарной продукции, если бы в плановом периоде затраты на 1 руб. товарной продукции остались на уровне отчетного периода: 15 • 1,15 • 0,8 = 13,8 млрд руб. 3. Определяем величину изменения себестоимости продукции за счет реализации в плановом периоде организационно-технических мероприятий: а) за счет роста производительности труда

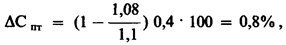

т. е. за счет этого фактора себестоимость продукции снизится на 0,8%; б) за счет изменения объема производства

т.е. за счет этого фактора себестоимость продукции снизится на 6,5%; в) за счет изменения норм и цен на материальные ресурсы

т.е. за счет этого фактора себестоимость продукции увеличится на 0,35%. Общая величина снижения себестоимости продукции за счет влияния всех факторов составит:

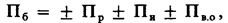

4. Определяем плановую себестоимость продукции: 13,8 • 0,9305 = 12,84 млрд руб. 5. Определяем плановые затраты на 1 руб. товарной продукции: 12,84 : 17,25 = 0,74 руб., где 17,25 — плановый объем товарной продукции (15 х 1,15). Таким образом, затраты на 1 руб. товарной продукции снизились на 7,5% (0,74 : 0,8 х 100 = 92,5%). 13.5. УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ ИХ МИНИМИЗАЦИИ Прежде всего необходимо отметить, что руководители и менеджеры предприятия должны четко понимать, что управление издержками производства и реализации продукции с целью их минимизации на предприятии является составной частью управления предприятием в целом. Управление издержками необходимо прежде всего для: • получения максимальной прибыли; • улучшения финансового состояния фирмы; • повышения конкурентоспособности предприятия и продукции; • снижения риска стать банкротом и др. Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации продукции на предприятии должна быть разработана общая концепция (программа), которая должна ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный характер, т.е. должна учитывать все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и реализацию продукции. Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства зависят от специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития. Но в общем плане в ней должны быть отражены следующие моменты: комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных ресурсов (внедрение новой техники и безотходной технологии, позволяющей более экономно расходовать сырье, материалы, топливо и энергию; совершенствование нормативной базы предприятия; внедрение и использование более прогрессивных материалов; комплексное использование сырья и материалов; использование отходов производства; улучшение качества продукции и снижение процента брака и др.); мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема производства; мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов (освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования; повышение уровня квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование; применение ускоренной амортизации; внедрение более прогрессивных машин и оборудования и др.); мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы (определение и поддержание оптимальной численности персонала; повышение уровня квалификации; обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению со средней заработной платой; применение прогрессивных систем и форм оплаты труда; совершенствование нормативной базы; улучшение условий труда; механизация и автоматизация всех производственных процессов; обеспечение мотивации высокопроизводительного труда и др.); мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда (углубление концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; внедрение бригадной формы организации производства и труда; внедрение НОТ; совершенствование организационной структуры управления фирмой и др.). Кроме того, комплексная программа по снижению издержек производства должна иметь четкий механизм ее реализации. Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация только отдельных мероприятий по снижению издержек производства хотя и дают определенный эффект, но не решают проблемы в целом. Прибыль предприятия является важнейшей экономической категорией и основной целью деятельности любой коммерческой организации. Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства, и выполняет ряд функций. Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия. Получение прибыли на предприятии означает, что полученные доходы превышают все расходы, связанные с его деятельностью. Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Это связано с тем, что прибыль является одновременно не только финансовым результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Поэтому предприятие заинтересовано в получении максимальной прибыли, так как это является основой для расширения производственной деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, материального поощрения работников. В-третьих, прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджетов разных уровней. Прибыль на предприятии может быть получена за счет различных видов деятельности. Суммарная величина всех прибылей — балансовая (валовая) прибыль предприятия. Основными составными элементами балансовой прибыли являются: • прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг; • прибыль (убыток) от реализации основных фондов, а также иного имущества предприятия; • финансовые результаты от внереализационных операций. Таким образом, балансовая прибыль (Пб) может быть определена по формуле

где Пр — прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг; Пи — прибыль (убыток) от реализации имущества предприятия; Пв.о — доходы (убытки) от внереализационных операций. Как правило, основной элемент балансовой прибыли составляет прибыль от реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг. Прибыль от реализации имущества — это финансовый результат, не связанный с основными видами деятельности предприятия. Он отражает прибыли (убытки) по прочей реализации, к которой относится продажа на сторону различных видов имущества, числящегося на балансе предприятия. Перечень внереализационных прибылей (убытков) предприятия разнороден и довольно обширен. Это доходы от долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, доходы от сдачи имущества в аренду, сальдо полученных и уплаченных штрафов, пени, неустоек и других видов санкций, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, доходы от дооценки товаров, положительные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте, проценты, полученные по денежным средствам, числящимся на счетах предприятия. К расходам и потерям относятся: • убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, от уценки товаров, от списания безнадежной дебиторской задолженности; • недостачи материальных ценностей, выявленные при инвентаризации; • отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте; • судебные издержки и арбитражные сборы и др. Прибыль от реализации продукции зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся: ускорение НТП, уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, уровень организации производства и труда и др. К внешним факторам, которые не зависят от деятельности предприятия, относятся: конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-технические ресурсы, нормы амортизации, система налогообложения и др. Внутренние факторы действуют на прибыль через увеличение объема выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции, повышение отпускных цен и снижение издержек производства и реализации продукции. Величина прибыли от реализации продукции (Пр) определяется по формуле

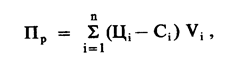

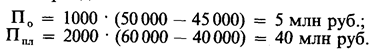

где Цi — отпускная цена единицы i-й продукции; Сi — себестоимость единицы i-й продукции; Vi — объем реализации i-й продукции. Рассмотрим пример определения и анализа прибыли от реализации продукции по факторам. Пример На предприятии за отчетный период было реализовано 1000 ед. продукции по цене 50 тыс. руб. за единицу, а себестоимость единицы продукции составила 45 тыс. руб. В плановом периоде предусматривается увеличить объем выпуска и реализации продукции до 2000 ед. по цене 60 тыс. руб. и снизить себестоимость до 40 тыс. руб. за 1 ед. продукции. Определите прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде, за счет каких факторов она изменится в плановом периоде. Решение 1. Величина прибыли от реализации продукции в отчетном и плановом периоде:

2. Величина роста прибыли в плановом периоде:

3. Факторы, которые повлияли на увеличение прибыли: а) изменение объема производства (DПV)

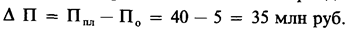

где Vпл, Vo — объем выпуска продукции в плановом и отчетном периодах;

б) изменение цен на реализованную продукцию

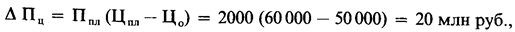

где Цпл, Ц о — отпускные цены на реализованную продукцию в плановом и отчетном периодах; в) изменение себестоимости продукции

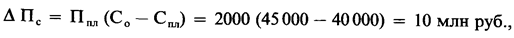

Проверка

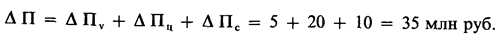

Следовательно, расчет выполнен правильно. Основные пути увеличения прибыли на предприятии. На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: • увеличение выпуска продукции; • улучшение качества продукции; • продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; • снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; • диверсификация производства; • расширение рынка продаж и др. Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими мероприятиями на предприятии, направленными на снижение издержек производства, улучшение качества продукции и использование факторов производства. Несмотря на то что прибыль является важнейшим экономическим показателем работы предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые обеспечили эти результаты. Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятия является рентабельность, сущность которой будет рассмотрена в следующей главе. Выводы Себестоимость продукции является важнейшей экономической категорией и характеризует затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Она является также важнейшим качественным показателем работы предприятия, так как характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. За последние годы структура себестоимости продукции в отдельных отраслях промышленности сильно изменилась. На ее изменение повлияли следующие факторы: инфляционные процессы; резкое замедление темпов обновления основных производственных фондов; увеличение процентных ставок по кредитам коммерческих банков; увеличение расходов на рекламу и др. В современных условиях наиболее приемлемым методом планирования себестоимости продукции на предприятии является метод планирования себестоимости продукции по технико-экономическим факторам. Управление издержками производства и реализации продукции с целью их минимизации на предприятии является составной частью управления предприятием в целом. Управление издержками на предприятии необходимо прежде всего для: • получения максимальной прибыли; • улучшения финансового состояния фирмы; • повышения конкурентоспособности предприятия и продукции; • снижения риска стать банкротом и других целей. Существенного снижения себестоимости продукции на предприятии можно достичь только за счет разработки и реализации комплексной программы снижения издержек, которая должна быть постоянно действующей и периодически корректироваться с учетом изменяющихся обстоятельств. Контрольные вопросы 1. Что представляет собой себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как экономическая категория? 2. Какова связь между себестоимостью и конкурентоспособностью продукции? 3. Какие выводы можно сделать на основе анализа динамики структуры себестоимости продукции по элементам затрат? 4. Какие вы знаете методы планирования себестооимости продукции на предприятии и в чем их сущность? 5. Как вы представляете методологию планирования себестоимости продукции на предприятии? 6. Зачем вообще необходимо планировать на предприятии издержки на производство и реализацию продукции? 7. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами деятельности предприятия? 8. За счет чего и как можно снизить себестоимость продукции на предприятии? 9. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции? 10. Как изменяются издержки с изменением объема производства? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

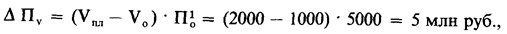

— прибыль на единицу продукции в отчетном периоде;

— прибыль на единицу продукции в отчетном периоде;