| 4. Влияние миграции на рынок труда Международная миграция рабочей силы имеет существенные и неоднозначные экономические и социальные последствия как для страны эмиграции, из которой происходит отток рабочих, так для принимающей страны, где имеет место приток иммигрантов. Очевидно, что человек, решивший искать себе работу в другой стране, идет на значительный риск и должен быть готов к существенным издержкам как материального (расходы на переезд, устройство на новом месте жительства и т.д.), так и психологического плана (отрыв от привычного уклада жизни, друзей и родственников, необходимость приспосабливаться к традициям и нравам в чужой стране и т.п.). Если человек идет на эти издержки, значит, он рассчитывает на значительный выигрыш. Этот выигрыш также может носить разный характер, поскольку иммиграция может порождаться не только экономическими причинами. Часто иммигрант стремится к приобретению политической или идеологической свободы. В ряде случаев стимулом к переезду в другую страну становится чисто психологическая «охота к перемене мест». Однако эти политические, идеологические или психологические факторы, несмотря на все их значение в жизни людей, с трудом поддаются количественной оценке. Поэтому мы будем исходить из того, что основным фактором, порождающим перемещение рабочих между странами, является разница в уровне реальной заработной платы, и рассмотрим на этой основе чисто экономические последствия миграции рабочей силы для функционирования рынков труда. В главе 2 мы показывали, что, согласно теореме Столпера— Самуэльсона, в результате-развития внешней торговли и выравнивания относительных цен на товары происходит изменение цен на факторы производства в разных странах. В конце 40-х гг. П.Са-муэльсон доказал теорему, известную как теорема о выравнивании цен на факторы производства, или теорема Хекшера— Олина— Самуэльсона. Согласно этой теореме, при выполнении целого ряда предпосылок внешняя торговля ведет к выравниванию цен не только на товары, но и на факторы производства. Однако в реальной действительности в результате действия целого ряда противодействующих факторов (несовершенства конкуренции на мировом рынке, активного вмешательства государства в сферу внешнеторговых отношений и т.д.) эта теоретическая возможность не реализуется и" цены на факторы производства в разных странах существенно различаются.

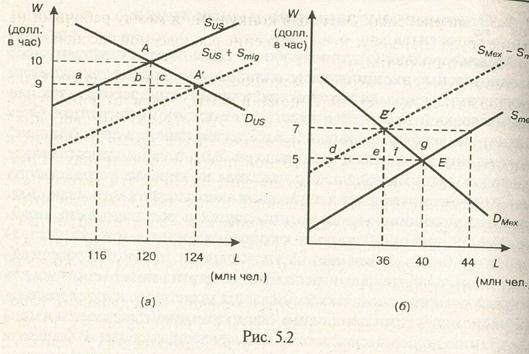

Рассмотрим условный пример. Предположим, что происходит миграция рабочих из страны с более низким уровнем жизни (Мексики) в страну, где средний уровень реальной заработной платы выше (США). Для упрощения предполагаем, что на рынках труда в этих странах существует совершенная конкуренция, причем качество труда (уровень квалификации, профессиональной подготовки и т.п.) — одинаково. Если миграция между двумя странами запрещена, то равновесие на рынках труда в Мексике и США. будет определяться соотношением спроса и внутреннего предложения (точка А на рисунке 5.2а и точка Енг. рисунке 5.2б). Пусть в этом случае равновесная ставка заработной платы за труд одинаковой квалификации составит 10 долл. в час в США и 5 долл. в час в Мексике, а количество занятых соответственно 120 и 40 млн человек. Если США и Мексика снимут все ограничения на миграцию рабочей силы, то мексиканские рабочие, стремясь получить большую оплату за свой труд, будут эмигрировать в США. Предложение труда в Мексике будет сокращаться (графически это может быть показано сдвигом кривой предложения влево в положение SMex.—Smi на рисунке 5.2б). При прежнем уровне спроса на труп/ это приведет к повышению часовой ставки заработной платы. В США, наоборот, предложение на рынке труда будет за счет иммигрантов расти (сдвиг кривой предложения вправо в положение S,rv+S . на рис. 5.2а). Растущая конкуренция между рабочими на рынке труда США обусловит снижение равновесной часовой ставки заработной платы. Теоретически эмиграция мексиканских рабочих должна была продолжаться до тех пор, пока в США уровень заработной платы будет выше, чем в Мексике. Это значит, что свободная миграция должна была бы через некоторое время привести к выравниванию уровней заработной платы в двух странах. Однако более реалистичным будет предположение, что такого полного выравнивания не произойдет, поскольку, как уже отмечалось, переселение в другую страну связано для мигранта со значительными издержками. Поэтому выигрыш в зарплате для мексиканских рабочих должен быть достаточным для компенсации этих издержек. Предположим, что в результате притока мексиканских рабочих часовая ставка заработной платы в США снизится с 10 до 9 долл., а в Мексике возрастет с 5 до 7 долл. Разница в 2 долл. в уровнях заработной платы будет достаточной, чтобы 8 млн мексиканских рабочих (44 млн — 36 млн на рис. 5.26) предпочли переехать в США. В свою очередь в США снижение ставки заработной платы приводит к возникновению дефицита на рынке рабочей силы (124 млн — 116 млн на рис. 5.2а), который покрывается за счет притока мексиканских рабочих. Каково же воздействие миграции рабочей силы на благосостояние в обеих странах? Оно неоднозначно. В Мексике отток рабочих снижает конкуренцию за рабочие места и уровень заработной платы растет. Поэтому рабочие, оставшиеся в стране, выигрывают {область г/на рис. 5.26). Однако мексиканские предприниматели несут потери, потому что растут их затраты на выплату заработной платы рабочим (область d + e +/). Таким образом, страна эмиграции в результате оттока рабочей силы несет чистые потери (проигрыш предпринимателей больше выигрыша оставшихся в стране рабочих). Вместе с тем мы должны учесть, что та часть мексиканских рабочих, которая решила эмигрировать в США, определенно выигрывает, поскольку получает за свой труд более высокую оплату. Однако было бы неправильно исчислять размер их выигрыша путем умножения количества эмигрантов на прирост заработной платы. Номинально мексиканские рабочие полу-чают за свой труд в США на 4 долл. в час больше, чем раньше (9 долл. — 5 долл.). Но реально их заработная плата возросла лишь До 7 долл.: 9 долл., полученных в США, равноценны 7 долл.. полученным в Мексике, поскольку остальное уходит на покрытие издержек миграции. Поэтому выигрыш эмигрантов составит область е +/+ g (произведение количества эмигрантов на прирост заработной платы в стране эмиграции). Если мы учтем этот выигрыш, т.е. если мы будем считать, что мексиканские рабочие уехали за рубеж временно и по-прежнему являются гражданами Мексики, то в этом случае страна эмиграции будет иметь чистый выигрыш. Обратные процессы происходят в принимающей стране (США). Растущая конкуренция на рынке труда приводит к снижению заработной платы, в результате чего американские рабочие несуг потери (область а на рис. 5.2а). Предпринимателям в США, напротив, выгоден дополнительный приток рабочей силы: их прибыли растут и они получают дополнительный выигрыш в размере области а + b + с. В целом для США приток иностранных рабочих выгоден (выигрыш американских предпринимателей больше проигрыша американских рабочих). Таким образом, мы видим, что, как и в случае с международной торговлей, свободная международная миграция рабочей силы с чисто экономической точки зрения делит общество на выигравших и проигравших, что предопределяет как неоднозначное отношение общества к мигрантам, так и неизбежность государственного регулирования миграционных процессов. 5. Государственное регулирование миграции рабочей силы Процессы международной трудовой миграции регулируются как государством, так и международно-правовыми актами. В основе регулирования этого процесса лежат две противоположные тенденции. С одной стороны, следование принципам открытой экономики требует от государства соблюдения принципа свободного перемещения трудовых ресурсов и населения, а с другой — реальная обстановка в стране заставляет применять разного рода запреты и ограничения. -Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г., провозглашает свободный выбор места жительства и работы как основополагающее право человека. Однако реальные условия каждой страны диктуют выработку национальной миграционной политики, включающей комплекс законодательных, организационных и других мер, позволяющих регулировать въезд в страну и выезд из нее. Государственное регулирование экспорта рабочей силы направлено как на защиту прав интересов трудящихся-мигрантов в странах, применяющих иностранную рабочую силу, так и на возмещение потерь от выезда национальной рабочей силы за рубеж. Основой эмиграционной политики является регулирование трех фаз эмиграционного цикла, включая выезд рабочей силы из стран, пребывание за границей и возвращение на родину. На практике это регулирование сводится к соблюдению следующих принципов: • обеспечение прав работников на свободу перемещения и трудоустройство; • гарантии возвращения мигрантов на родину; • обеспечение поступления в страну и эффективного использования валютных переводов трудящихся-мигрантов; • содействие смягчению безработицы, благодаря выезду тех работников, профессии которых не пользуются спросом; • ограничение выезда занятых в тех секторах экономики, потребности которых в рабочей силе не удовлетворены; • совершенствование внутреннего рынка труда посредством приема репатриантов, освоивших за рубежом специальности, необходимые для развития народного хозяйства; • предоставление социальных гарантий трудящимся-эмигрантам. Большинство развитых стран вводят в миграционную политику протекционистские меры, призванные защитить интересы собственного населения и национальную экономику. Так, по закону об иммиграции США, начиная с 1995 г. въезд в страну для лиц, ищущих работу, ограничивается 140 тыс. человек в год. Ужесточается иммиграционное законодательство и в европейских странах. Например, в 1993 г. Франция ограничила въезд новых иммигрантов, а ФРГ приняла решение не предоставлять вид на жительство претендентам на въезд и не признавать права гражданства за детьми иммигрантов, работающих по. контракту. Международно-правовые документы, регулирующие процессы миграции рабочей силы между странами внутри интеграционных группировок, как правило, имеют либеральный характер. Однако и здесь имеются свои проблемы. Параграф 52 Римского договора 1957 г. об образовании Общего рынка (вступил в силу в 1968 г.) предоставляет гражданам стран — членов ЕС право поиска работы по всей территории ЕС. Шенгенское соглашение с 1993 г. установило единые низовые правила. Дублинская конвенция 1990 г. установила правила предоставления убежища. В декабре 1989 г. была принята Хартия основных социальных прав рабочих ЕС. В Хартии записано, что каждый работник в странах Европейских сообществ должен иметь право свободного перемещения по территории стран — членов ЕЭС, подчиняясь лишь правилам и ограничениям, обусловленным необходимостью охраны общественного порядка, общественной безопасности и общественного здоровья Свобода перемещения, говорится в Хартии, должна давать право каждому работнику выбрать любой вид занятий или профессию в странах ЕЭС на основе принципов равноправия в области трудоустройства, условий труда и социальной защиты. В Хартии определяется, что строительство единого экономического пространства подкрепляется его социальным обеспечением. По мнению некоторых специалистов, воплощение принципов свободы перемещения в рамках Европейского союза может привести к тому, что высококвалифицированные кадры могут концентрироваться в наиболее развитых регионах. Низкоквалифицированные работники окажутся менее мобильными. Результатом миграции рабочей силы в рамках ЕС может стать ее демпинг. Так, португальские предприятия отправляют своих рабочих на строительство во Францию и 'ФРГ на условиях оплаты труда, устанавливаемых ниже национальных стандартов. Российские власти также используют определенные меры для регулирования въезда иностранной рабочей силы в страну. В декабре 1993 г. Указом Президента было утверждено Положение о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы. В нем устанавливался порядок трудовой деятельности работников-иммигрантов на территории России. Это дало государству 'определенные возможности контроля процесса их привлечения, квотирования количества рабочей силы на уровне субъектов Федерации с учетом состояния региональных рынков труда. Разрешение на привлечение рабочей силы из-за рубежа может выдаваться российским юридическим лицам, предприятиям с иностранными инвестициями, действующими на территории России, а также отдельным российским, иностранным физическим лицам и лицам без гражданства, проживающим в нашей стране, использующим труд наемных работников в личном хозяйстве. Привлечение рабочей силы из-за рубежа делает весьма актуальной проблему бесконтрольного въезда на территорию России граждан из стран с неразвитой экономикой. Официальная численность этой категории 6. Россия на международном рынке труда Вхождение России как равноправного партнера в мировое экономическое сообщество неизбежно связано, помимо других факторов, с таким многогранным процессом, как международная миграция рабочей силы. Россия с запозданием включилась в международные процессы миграции населения. Импортируя рабочую силу, Россия лишь в наше 90-х гг. осознала возможности экспорта своей рабочей силы. С принятием Закона «О занятости населения в Российской Федерации» (1991 г.) всем гражданам России предоставлено право выезжать за рубеж на работу. Осуществить это право человек может либо в соответствии с межправительственными соглашениями, используя специальные агентства, либо сам, найдя себе работу за границей. По прогнозам, сделанным в начале 90-х гг., число российских | эмигрантов к 2000 г. может достигнуть 25 млн человек. Это породило опасения о грядущей российской экспансии на Запад. В результате развитые европейские страны ввели ряд барьеров, затрудняющих переселение российских граждан в эти страны. Цифры реальной эмиграции рабочей силы свидетельствуют о следующем: в 1990—1995 гг. среднегодовая численность эмигрантов составляла 100—105 тыс. человек. В это число не включены выезжающие на временную работу, часто без соответствующего оформления, около 10 тыс. российских граждан. Какая-то часть выезжала за рубеж по «своим каналам». Так что миллионы выезжающих работников из России — это пока только прогноз и предположения (рис. 8.2). Максимальный отток рабочей силы за границу пришелся на 1990 г. — 103,5 тыс. человек (до середины 80-х гг. ежегодно выезжало лишь 3 тыс. человек). В середине-конце 90-х гг. ежегодно выезжало лишь 3 тыс. человек). В середине-конце 90-х гг. эмиграционный поток колеблется на уровне 100—115 тыс. отъезжающих в год. Поток эмигрантов не возрастает в результате существующих систем квотирования приема эмигрантов за рубежом. Поэтому численность этого потока не сможет превышать 0,1% населения России в год. Экономическая миграция из России определяется следующими факторами. Во-первых, более высоким уровнем жизни в зарубежных развитых странах и выгодными условиями труда, предлагаемыми там. Во-вторых, численность выезжающих будет ограничена емкостью рынков труда принимающих стран и в целом сравнительно низким уровнем квалификации рабочей силы в Российской Федерации, непризнанием за рубежом российских дипломов о высшем образовании, языковым барьером. Поэтому выезжать будет высококвалифицированная лимитированная и наиболее мобильная часть населения. К числу положительных факторов экспорта рабочей силы относят следующие: • снижение давления на внутренний рынок труда; • минимизация существующих в его структуре дисбалансов; • уменьшение безработицы; • финансовые поступления от мигрантов; » повышение профессионального и культурного уровня работников-мигрантов. Для упорядочения российской трудовой миграции, осуществления социальной защиты наших сограждан Правительство РФ предприняло ряд шагов. Так, заключены межправительственные и межведомственные соглашения с Германией, Польшей, Швейцарией, Финляндией, Словакией, Китаем и многостороннее соглашение государств — участников СНГ. Практически все соглашения с государствами Западной и Восточной Европы содержат квоты, в соответствии с которыми ежегодно в этих странах могут работать не более 4 тыс. россиян. Выход России на международный рынок труда осложняется рядом факторов, и прежде всего неблагоприятной конъюнктурой этого рынка в последние годы (высокой конкуренцией со стороны стран — экспортеров рабочей силы). Кроме того, помимо политики квотирования западные страны в отношении иностранной рабочей силы готовят и другие барьеры. Так, по прогнозам германского Федерального института занятости, в связи с созданием единого внутреннего рынка ЕС страны этого блока будут неохотно привлекать работников из-за рубежа. Вероятно, 40% всех новых рабочих мест будет создано в Великобритании и Германии, из них около 25% — в промышленности, 50% — в оптовой и розничной торговле, транспорте, строительстве. По мнению большинства европейских экспертов, эти страны при отсутствии роста населения скорее предпочтут внедрять новые трудосберегающие технологии и активнее использовать труд женщин, Вместе с тем, несмотря на определенные сложности в освоении нового международного рынка, Россия должна приложить максимум усилий для его освоения. Такой вывод определяется расчетами российских экономистов, которые показывают, что валютная эффективность экспорта рабочей силы значительно выше, чем валютная эффективность товарного экспорта. Для планомерного и эффективного освоения международного рынка рабочей силы нужна единая государственная концепция экспорта рабочей силы. По расчетам экономистов, для охвата 10% основных мировых рынков рабочей силы России потребуется около 10 лет. В перспективе Россия могла бы держать за рубежом 1— 1,5 млн человек, получая ежегодно 10—20 млрд долл. Интеллектуальная миграция. Одной из болезненных проблем эмиграция из России российской трудовой миграции за рубеж является интеллектуальная миграция, или «утечка умов», о которой говорилось выше. В период с 1989 по 1992 г. «утечка умов» из России достигла . своего пика. За этот период из страны за рубеж на постоянное место жительства уехало около 10% научных работников разного профиля (примерно 75 тыс. человек). Потеря специалистов отражается на всех отраслях российской науки и образования. По данным Совета безопасности РФ, на 1997 г. из 100 всемирно известных российских ученых 50 эмигрировали из России навсегда. Только из МГУ безвозвратно уехало 10% профессорско-преподавательского состава. По некоторым оценкам, страну покинули 70—80% ее математиков, 50% физиков-теоретиков. Основной поток интеллектуальной миграции (96,3%) идет в Германию, Израиль, США. Как правило, уезжают программисты, химики, электронщики, механики, физики-теоретики, специалисты по физике твердого тела, молекулярной биологии, прикладной механике, математике, представители перспективных направлений медицинской науки. Нарастающая с начала 90-х гг. интеллектуальная эмиграция российских ученых и специалистов в различные страны мира объясняется невостребованностью таланта, опыта и квалификации в условиях кризиса. Заметно ухудшилось материальное положение занятых в науке, научном обслуживании и высшем образовании. Нарастает неудовлетворенность инфраструктурной обеспеченностью российской науки. По оценкам зарубежных экспертов, российские ученые обеспечены исследовательским оборудованием в 80 раз, а литературой — в 100 раз хуже западных. Средний возраст 60% измерительных приборов превышает 15 лет, в то время как на Западе такая аппаратура считается устаревшей уже через 5 лет с начала эксплуатации. Возможности российской миграции рабочей силы достаточно велики и в развивающиеся страны. В советский период эта миграция носила плановый характер. В страны «третьего мира» на контрактной основе направлялись врачи, инженеры, преподаватели и другие специалисты. Теперь наибольшим спросом пользуются ученые и специалисты в области прикладных исследований. При этом особая заинтересованность проявляется в отношении ученых-естественников, специалистов военно-промышленного комплекса и технологий цветного назначения. Весьма заинтересованы в импорте российского интеллектуального потенциала Южная Корея, КНДР, Бразилия, Аргентина, Мексика, ряд арабских стран. Каков общий объем «утечки умов» из России? По оценкам российских специалистов, к 2000 г. ее общая численность приблизится к 1,5 млн человек. Ежегодные прямые потери России в результате «утечки умов».можно оценить не менее чем в Змлрд долл., а суммарные, с учетом упущенной выгоды, — в 50— 60 млрд долл. Другими словами, страна каждый год теряет сумму, эквивалентную 1/3 всей своей внешней задолженности. А США, к примеру, за счет импорта ученых и высококвалифицированных специалистов (не только из России) дополнительно получают 80— 100 млрд. долл. в год. Параллельно «утечке умов» в 90-х гг. появилось и новое для России явление — бизнес-миграция. Это явление представляет собой эмиграцию предпринимателей, вызываемую отсутствием политической и экономической стабильности в России, засильем криминалитета, стремлением реализовать накопленный потенциал в более благоприятной обстановке. Рассматривая безвозмездную российскую трудовую миграцию как негативный момент в ходе либерализации международных экономических отношений, следует вместе с тем признать, что временная легальная трудовая миграция (в том числе интеллектуальная) может быть целесообразной, выгодной для государства и общества при условии, что она не угрожает национальной безопасности России. |