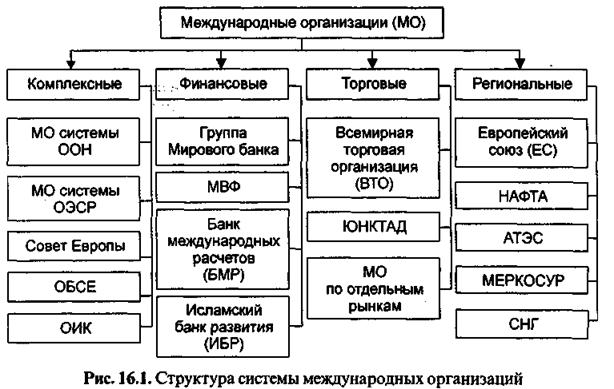

| Глобальные демографические проблемы Все глобальные проблемы так или иначе связаны с численностью населения Земли и с демографической, т. е. половозрастной структурой населения. Многие исторические процессы и события имеют под собой демографическую подоплеку. Например, заселение Америки, Сибири и Австралии во многом связано с демографическими взрывами, происшедшими в это время в Англии и России. А одной из важнейших причин двух мировых войн считают мощный рост населения в Германии и Австрии. Толчком к демографическим взрывам служили новые технологии в медицине, снижавшие смертность, и в сельском хозяйстве, увеличивавшие пищевую базу населения. Неравномерность демографического роста часто порождала неравенство военной и экономической мощи, что вело к попыткам перераспределения власти и ресурсов между странами и народами. Демографическую проблему можно разделить на три составляющих проблемы: рост, миграция и старение населения. Рост населения. Еще 2000 лет до нашей эры на Земле жило всего около 80 млн чел. Смертность была почти равна рождаемости, и прирост населения был невелик. Во времена Христа население мира не превышало 130 млн чел. В 1000 г. нашей эры население Земли едва перевалило за 350 млн. В 1700 г. оно достигло 600 млн. Еще в 1950 г. нас было 2,5 млрд, а в 2000 г. человечество достигло численности в 6 млрд чел. Такой рост называется экспоненциальным. Сейчас в мире каждую секунду рождаются 21 и умирают 18 чел. Население Земли ежедневно увеличивается на 250 тыс. чел., что дает его ежегодный прирост около 90 млн чел., или 1,6% в год. Максимальный рост человеческой популяции составляет около 40% в год, и в наше время некоторые показатели роста не очень далеки от этого предела. Но в течение последнего столетия ни в одной стране средний экономический рост не превосходил 3,6% в год. Если бы последние 100 лет население Соединенных Штатов увеличивалось на 3,5% в год, то доход на душу населения сейчас был бы ниже, чем во время Гражданской войны, потому что средний экономический рост за это время составляет лишь 3,1% в год. Проблемы быстрого роста населения усугубляются крайне неравномерным его распределением по планете. Около 70% населения планеты сосредоточено на 7% территории суши, а 15% суши нашей планеты - это совсем необжитые области. В Восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в Западном (около 80%), а в Северном полушарии - больше по сравнению с Южным, в котором проживает лишь 10% населения. Основная масса людей живет в пределах умеренного, субтропического и субэкваториального климатических поясов как наиболее удобных для проживания и хозяйственной деятельности. К тому же свыше 50% населения мира расселены на высотах до 200 м над уровнем моря, т.е. на равнинных территориях, и около 30% - на расстоянии не более 50 км от берега моря. Средняя плотность населения на планете Земля составляет ныне около 35 чел. на 1 кв.км. Но это лишь средний показатель. На 1/2 суши земного шара плотность населения менее 1 чел. на 1 кв.км. В настоящее время практически весь прирост населения приходится на развивающиеся, бедные страны, и это усугубляет накопившиеся социально-экономические проблемы. Смертность там значительно упала, а эффективного контроля над рождаемостью установить не удалось. Например, в Индии уровни рождаемости и смертности в 1941 г. были приблизительно равны и составляли 45 на тысячу жителей. В 1991,г. смертность упала до 9,9 на тысячу, а рождаемость также упала, но только до 29 на тысячу жителей. В результате в течение последних четырех десятилетий темп роста населения оставался примерно постоянным - на уровне 2% в год, - и это происходило в стране, которая в начале XXI в., вероятно, будет иметь самое многочисленное в мире население. Миграции населения. В конце XX в. основное направление движения населения - из развивающихся стран в развитые. Причины его очевидны. Прежде всего, это разительные различия в уровне жизни. Мексиканский крестьянин, живущий на границе с Калифорнией, имеет в 20 раз меньший доход, чем в этом штате. Что может удержать его от перехода границы? Тюрьма. Но тюрьма в США более комфортна, чем жизнь в мексиканской деревне. И потоки мексиканцев и других латиноамериканцев движутся в США. Там они, в основном, бесправны, поскольку пересекают границу незаконно, но зарабатывают все же больше, чем на родине. Их используют на самой тяжелой и низкооплачиваемой работе, за что и прозвали "мокрые спины", поскольку многие из них перебираются вплавь через пограничную Рио-Гранде, а потом изрядно потеют на работе. В это время на коренных американцев работают зеленые спинки - доллары, которые во всем мире именно поэтому зовутся баксы (спины). Аналогичная ситуация складывается между развитыми европейскими и африканскими странами. Миграционные потоки усиливаются из-за мощного информационного воздействия на население развивающихся стран. Сейчас в самых отдаленных, затерянных в африканских джунглях деревушках смотрят голливудские фильмы и мечтают об обеспеченной жизни в развитых странах. В последние годы существенный вклад в миграционные потоки внесли переселенцы из бывших социалистических стран. Отсюда едут, в основном, квалифицированные специалисты, которые создают существенную конкуренцию инженерам, врачам и квалифицированным рабочим западных стран. Сейчас миграция четко делится на два различных потока. В первом квалификацию на уровне американского бакалавра можно встретить в 1,42 раза чаще, чем среди коренных американцев. Зато во втором вероятность встретить человека со средним образование в 2,12 раза ниже, чем в среднем в США. В настоящее время ежегодно эмигрируют от 2 до 3 млн чел., причем большинство из них отправляется в одну из всего лишь четырех стран: США, Германию, Канаду или Австралию, в указанном здесь порядке. В начале XXI столетия свыше 130 млн чел. будут проживать за пределами страны рождения, и эта цифра увеличивается приблизительно на 2% в год. В относительных терминах переселенцы составляют небольшую часть мирового населения, всего лишь 2,3%. Но при этом они сконцентрированы в считанных регионах - Северная Америка, Западная Европа, Океания и Ближний Восток. С 1965 по 1990 г. количество эмигрантов в Северной Америке и Западной Европе увеличивалось на 2,5% в год, что значительно превышало рост коренного населения. Если включить в эту группу Океанию, тогда один из каждых 13 проживающих в этих регионах людей рожден за пределами этих стран. В то время как преимущества от миграции для принимающих стран (а также для многих "отправляющих") очевидны, ставшие результатом миграции этническая напряженность и трудности на рынках труда в городах привели к ужесточению иммиграционной политики в некоторых странах. Конфликты и природные катаклизмы в значительной степени увеличили число беженцев. К 1975 г. национальные границы пересекли 2,5 млн беженцев. К 1995 г. эта цифра выросла до 23 млн чел. Сюда следует добавить свыше 20 млн перемещенных лиц, мигрировавших в пределах собственных стран. Миграция через национальные границы плюс "утечка мозгов" из развивающихся стран в развитые будут одной из основных сил, формирующих "ландшафт" XXI столетия. На это имеются, по крайней мере, три причины. Первая - миграция резко меняет демографические характеристики как промышленно развитых, так и развивающихся стран. Вторая -движение высококвалифицированных работников из развивающихся стран влияет как на страны с низким уровнем дохода, так и на принимающие страны. Третья - международные диаспоры обладают огромным деловым потенциалом. Диаспоры выступают в качестве неофициальных каналов передачи информации, данных о рынке капитала, профессиональных навыков. Они могут дополнять официальные каналы, опирающиеся на рыночные институты, и давать мигрантам возможность осуществлять транзакции в атмосфере доверия. Таким образом, они компенсируют информационную асимметрию и другие недостатки рынка. Современные диаспоры, подобно их средиземноморским предшественницам, ускоряют деловые транзакции за счет решения проблем мониторинга, снижения возможностей для недобросовестного поведения и создания репутаций и этнического доверия на основе контактов. По мере продолжения миграции диаспоры будут расширяться, связывая воедино и континенты. Даже если правительства будут пытаться замедлить процесс, эта тенденция сохранится благодаря современным средствам связи, технологиям и человеческим отношениям. Старение населения. Вскоре наиболее острой демографической проблемой развитых стран станет возрастная структура населения. "Золотой миллиард" заметно стареет. В 1900 г. 4% американского населения было старше 65 лет. Теперь люди старше 65 лет составляют 13% населения. После 2013 г. число престарелых в Америке будет очень быстро расти, поскольку поколение так называемого "бэби-бума", начавшегося в 1947 г., достигнет 65 лет и начнет уходить на пенсию. Если в настоящее время на каждую выплачиваемую пенсию приходится 4,4 работающих, то в 2030 г. будет только 1,7 работающих, с которых можно будет брать налоги для оплаты пенсии. Во многих богатых и бедных странах процент населения старше 65 лет к 2025 г. удвоится. В Японии в 2025 г., как предполагается, пожилые будут составлять 26% населения. В Соединенных Штатах трудно предсказать, какую долю населения составят престарелые, поскольку она сильно зависит от численности предполагаемой иммиграции - источника молодых людей, но пожилых будет не меньше 20% населения. В среднем, люди старше 65 лет получают чуть больше 40% своего дохода от государства (точнее, 41%). И чуть меньше 40% престарелых (точнее, 38%) получают не менее 80% своего дохода от государства. (При этом 62% получают не менее 50%.) Заметим для сравнения, что лишь 35% имеют доходы в виде частных пенсий. Это огромное перераспределение ресурсов превратило престарелых людей в избирателей, заинтересованных в одном вопросе: увеличит или уменьшит правительство их пенсии и медицинские льготы? В демократических странах такие избиратели, заинтересованные в одном вопросе, оказывают непропорциональное влияние на политический процесс, поскольку их голоса не раскалываются из-за расхождения интересов в других вопросах. В наши дни государственное вспомоществование и выплаты процентов (в последние годы накопившиеся, главным образом, из-за платежей престарелым) отнимают 60% всех поступлений налогов. Если исключить проценты по национальному долгу, то половина федерального бюджета идет престарелым. Если не изменятся нынешние законы, то к 2003 г. на это уйдет 75%, а к 2013 г. - 100%. В Западной Европе нынешние программы для престарелых потребуют к 2030 г. 50% ВВП. В Восточной Европе дела обстоят еще хуже, поскольку коммунисты дали престарелым еще более щедрые обещания. Польша отдает своим престарелым большую часть ВВП, чем любая другая страна в мире (21%). Чтобы удовлетворить требования престарелых, в государственных бюджетах сокращаются все остальные статьи. Если оставить в стороне пожилых, то расходы на внутренние социально-экономические нужды в Соединенных Штатах упали за последние 20 лет с 10 до 7% ВВП. В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая представляет собой ассоциацию развитых стран, общие социальные расходы на людей старше 65 лет в расчете на одного человека в пять раз превосходят расходы на людей от 15 до 64 лет. Что еще более важно, расходы на престарелых истощают государственные бюджетные инвестиции в инфраструктуру, образование и научные исследования и разработки, упавшие за двадцать лет с 24 до 15% федерального бюджета. Престарелые люди в США имеют доход, превосходящий доход на душу населения в среднем. Если рассматривать только денежный доход, то в 60-е годы средний 70-летний человек тратил лишь 60% по сравнению с 30-летним. Сейчас 70-летний тратит на 20% больше. Одни только государственные расходы на престарелых дают им доход на человека, составляющий 60% среднего американского. В Германии и Франции перечисления престарелым дают им доходы, равные 80% средних. В США престарелые стали намного богаче непрестарелых. Люди от 65 до 70 лет имеют 222 000 долл. чистых активов против 66 000 долл. у людей от 35 до 44. Конечно, престарелые не хотят сокращения своих льгот. Альтернатива состоит в повышении налогов, но и это очень непривлекательный выбор. Нынешний 15%-ный налог на социальное обеспечение пришлось бы довести к 2029 г. до 40%, чтобы предоставить обещанные льготы. В дальнейшем при сохранении существующих законов и при пессимистической точке зрения на расходы по медицинскому обслуживанию престарелых можно предвидеть возрастание этого налога до 94%. Так называемая бухгалтерия поколений приводит к весьма тревожным предсказаниям будущих процентов налогообложения. Налоговая система рушится. Хотя престарелым и нельзя отдать все экономические ресурсы (есть и другие вещи, которые просто необходимо финансировать, например, полицию и пожарную охрану), неизвестно, каким образом можно сдержать в демократическом обществе рост пособий для престарелых. Несмотря на то, что пока они составляют всего 13% населения, они столь сильны, что ни одна политическая партия не хочет с ними ссориться. По-видимому, возраст выхода на пенсию в перспективе должен быть повышен. Когда Бисмарк установил в германской пенсионной системе 1891 г. пенсионный возраст в 65 лет, средняя продолжительность жизни немца была меньше 45 лет. В наши дни это было бы примерно равносильно тому, что государственная пенсия начиналась с возраста в 95 лет. История свидетельствует, что Ли Куаньо в Сингапуре пошел по правильному пути со своим Фондом самообеспечения (самофинансируемых льгот социального обеспечения), тогда как Бисмарк в Германии избрал неправильный путь с системой социального обеспечения, основанной на передаче средств от одного поколения к другому. В Сингапуре каждый человек должен вносить 20% своей заработной платы на личный сберегательный счет, где к нему прибавляется такой же 20%-ный вклад предпринимателя. Инвестиции на этих счетах управляются наполовину индивидом и наполовину правительством и могут быть использованы только на здравоохранение, образование, жилье и обеспечение старости. Таким образом, старые люди живут на то, что их заставили сберечь, и на добровольные сбережения, сделанные ими добровольно. Но если уже существует система передачи средств между поколениями, то перейти к самофинансированию можно лишь очень медленно. Дело обстоит просто. В этой системе главный выигрыш достается первому поколению. Они получают в старости льготы, ничего не внося в систему в молодости. Ведь система не существовала, когда они были молоды. Они получают, не уплатив. А главные проигравшие - это последнее поколение. Они платят в фонд в течение всей своей жизни, но за ними почти нет молодых людей, чтобы платить льготы им самим. Они платят, но могут почти ничего не получить в старости. Нынешние пенсионеры - это, по существу, первое поколение, и им достался главный выигрыш в социальном обеспечении. И хотя никакое поколение не будет последним в человечестве, но поскольку поколения очень различны по величине, а уровень льгот резко повысился, то меньшие и более поздние поколения (например, нынешнее малочисленное поколение) будут играть роль последнего поколения, которому придется платить за гораздо большее предшествующее ему поколение (например, для США поколение "бэби-бума"), родившееся между 1947 и 1963 г.). Продовольственная и связанные с ней проблемы По глобальности и остроте к чисто экологическим и демографическим проблемам примыкает проблема обеспечения населения продовольствием. Впервые проблему возможной нехватки продовольствия для растущего населения Земли поднял англиканский священник Мальтус. Он заметил, что население растет в геометрической прогрессии, в то время как производство продовольствия возрастает линейно. Отсюда следовал неутешительный вывод о том, что в недалеком будущем производство продовольствия отстанет от роста производства и, если не удастся ограничить рост населения, перспектива голода становится неизбежной. Идеи Мальтуса оказали огромное влияние на общественную мысль. В этом ключе были, в частности, выполнены известные работы Римского клуба, показавшие пределы роста человечества в XX столетии. Если скорость роста населения в бедных странах не уменьшится, причем живущие вне этих стран вряд ли могут что-нибудь сделать, чтобы замедлить этот рост, то легко предвидеть, что некоторым частям мира угрожает в XXI в. весьма мальтузианское будущее. Популяции продолжают расти, пока не наталкиваются на пределы недоедания. Первой встретится с этими пределами тропическая Африка. Ее население резко возрастает, ресурсы продовольствия далеко отстают, а доходы на душу населения ниже, чем они были в середине 60-х годов, когда многие из этих стран получали независимость. Непосредственную проблему составляет не пища, а вода. Если будет вода, то можно выращивать сельскохозяйственные культуры на землях, где ее теперь не выращивают. И точно так же без воды производство продуктов питания падает. В настоящее время 80 бедных стран с 40% мирового населения уже страдают от недостатка воды, угрожающего причинить ущерб сельскому хозяйству. Но дело не столько в самой воде, сколько в доступной воде. Имея достаточно денег, можно опреснять океанскую воду и выращивать сельскохозяйственные культуры там, где их раньше не выращивали, как это делают в Саудовской Аравии. Основную часть продуктов питания человек производит на сельскохозяйственных угодьях, океаны, моря и реки дают рыбу и другие морепродукты, небольшую, но важную для многих стран долю продовольствия дают леса. Основные проблемы связаны с количественным уменьшением, качественным ухудшением и истощением этих трех основных источников. Проблема сельскохозяйственных земель. Лишь 1/3 земельного фонда планеты - это сельскохозяйственные угодья (4783 млн га), т.е. земли, используемые человечеством для производства продуктов питания. Остальная территория - это горы, пустыни, ледники, болота, леса и т.д. Сельскохозяйственные угодья представляют собой пашни, многолетние насаждения (сады), естественные луга и пастбища. В различных странах мира соотношение пашни и пастбищ в сельскохозяйственных угодьях различно. В настоящее время в мире на пашни приходится около 11% всей площади суши (1350 млн га) и 24% суши (3335 млн га) используются в животноводстве (пастбища). И хотя пастбища часто распахиваются с целью производства зерновых и других культур, их потери компенсируют сведением лесов. Быстрый рост населения только за последние 50 лет привел к увеличению мирового спроса на продовольствие в 4 раза. Это создает избыточное "давление" на почвы во многих густонаселенных районах развивающихся стран. До половины пахотных земель в мире используется "на истощение", с превышением разумных нагрузок. За историю развития цивилизации уничтожено 2 млрд га сельскохозяйственных угодий. Это несколько больше, чем современная площадь пахотных земель. Почвенный покров Земли - это ценнейший природный ресурс. Основной задачей охраны почвы является поддержание ее плодородия. Около 3/4 всех почв планеты имеют пониженную продуктивность из-за недостаточной обеспеченности теплом и влагой. Около половины почв находится в засушливых и полузасушливых зонах. Издавна бедой земледельцев была эрозия почв, а разрушенная почва восстанавливается очень медленно, в естественных условиях на это уходит не одна сотня лет. Подсчитано, что ежегодно вследствие эрозии из сельскохозяйственного оборота выпадает 6-7 млн га земель, а за счет заболачивания, засоления, выщелачивания -еще 1,5 млн га. Проблема океанов и морей. Морское рыболовство по-прежнему поставляет 80% всех морских продуктов. Их общий улов составляет примерно 700 млн т. Число рыболовецких судов с 1970 по 1990 г. выросло вдвое и достигло сейчас примерно 1,3 млн. Это количество является явно избыточным. Например, страны ЕС имеют таких судов приблизительно на 40% больше, чем необходимо для поддержания устойчивого улова. Избыток рыболовецких судов ведет к обострению конкуренции и способствует росту нелегального вылова. Для сохранения рыбных ресурсов океанов последние десятилетия принимаются достаточно эффективные меры. Поскольку 90-95% всех рыбных ресурсов сосредоточено в 200 милях от береговой линии, в конце 70-х годов ранее бесхозные морские просторы были поделены между странами на зоны исключительных экономических интересов именно по этой 200-мильной отметке. Это значительно сократило хищническое использование морей, хотя контрабандный лов, конечно, сохранился. Соглашение ООН по трансграничным рыбным запасам 1995 г. четко определило правила использования рыбных ресурсов и права стран по отношению к нарушителям. В будущем значительную роль станет играть аквакультура, на долю которой уже приходится 20% производства. Аквакультура - это производство рыбы, моллюсков и других морепродуктов по технологиям, напоминающим сельскохозяйственные. Таким образом, в начале XXI в. наметился переход от рыбной ловли к производству рыбы, подобный переходу от охоты к животноводству, случившемуся 10 тысячами лет раньше. Уже сейчас с помощью акватехнологий производится 28 млн т рыбы, а в 2010 г. этот показатель составит 39 млн т1. Проблема лесов. На нашей планете лесами занято около 4 млрд, га земель (около 30% суши). Ежегодно площадь влажнотропических лесов сокращается на 11-12 млн га. Леса вырубаются под пашни и пастбища, к тому же наиболее ценные породы леса экспортируются в развитые страны. Древесина остается также основным энергоносителем - 70% всего населения развивающихся стран использует древесину как топливо при приготовлении пищи и обогреве жилищ. В Непале, Гаити, Уганде 9/10 энергетических потребностей удовлетворяются именно за счет древесного топлива. Только за последние 200 лет площадь лесов в мире сократилась в два раза. 4. Международные организации в решении глобальных проблем В предыдущих двух главах тщательно проанализированы политические, экономические, экологические и социальные проблемы, стоящие перед человечеством в глобальном масштабе. Вызовы глобализации требуют адекватного ответа. История XX в., полного опустошительных войн и кровавых революций, наглядно показала всему миру, что без общих усилий его скорый и печальный конец неизбежен. Он наступит если и не от новой термоядерной войны и глобальных террористических акций, то от разрушения окружающей среды и глобальных экологических катастроф, которые могут предотвратить только немедленные и хорошо скоординированные совместные действия всего человечества. Ответом человечества стало создание в послевоенном мире системы международных организаций, нацеленных на решение обозначенных выше глобальных проблем. Эта система еще функционально неполна и отнюдь несовершенна, но это пока все, что может противопоставить человечество грозным вызовам нового тысячелетия. После ее окончания державы-победительницы вновь предприняли попытку создания международной организации, способной регулировать отношения между странами и решать мировые проблемы. В 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций (ООН), а годом раньше на Бреттон-Вудской конференции были организованы Международный валютный фонд и Всемирный банк. К настоящему времени в системе международных организаций насчитывается свыше 4 тыс., из которых более 300 -межправительственные. Структура системы международных организаций Международные организации можно делить по нескольким принципам на: 1. Межгосударственные (межправительственные) и негосударственные. Подавляющее большинство международных организаций - негосударственные. Среди них огромное количество разнообразных ассоциаций, союзов и фондов. Некоторое представление о спектре таких организаций, многие из которых имеют международный статус, может дать трехтомная "Энциклопедия ассоциаций США". 2. Универсальные, открытые для всех государств, и специализированные, например, региональные или отраслевые международные организации; 3. Организации общей компетенции, охватывающие все сферы политических, экономических, социальных и культурных отношений (ООН, Совет Европы, Лига арабских государств), и специальной компетенции, осуществляющие сотрудничество в какой-то определенной сфере (Всемирный почтовый союз, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения). 4. Межгосударственные и надгосударственные организации, решения которых, в отличие от решений межгосударственных организаций, непосредственно распространяются на физических и юридических лиц государств -членов организации (например, решения ЕС обязательны для всех лиц в странах ЕС). 5. Открытые организации, в которые можно свободно вступать, и закрытые, прием в которые производится по приглашению первоначальных учредителей (например, НАТО). Мы будем классифицировать международные организации по направлениям их деятельности и объектам регулирования (рис. 16.1). В соответствии с такими классификационными признаками экономические международные организации можно разделить на: а) организации, предназначенные для решения комплексных политических, экономических, социальных и экологических проблем. Сюда относятся организации системы ООН, ОЭСР, Совет Европы и др.; б) организации, регулирующие мировые финансовые рынки и международные валютно-финансовые отношения (МВФ, группа Мирового банка и др.); в) организации, регулирующие товарные рынки и международные торговые отношения (ВТО, ОПЕК и др.); г) региональные международные организации (НАФТА, ЕС и др.). К региональным в данной классификации относятся только наднациональные организации, а международные организации регионального уровня, решающие комплексные проблемы и имеющие, в основном, консультационный статус, относятся к первой группе. На рис. 16.1 использовались многие известные аббревиатуры международных организаций, которые у всех на слуху. Ведь такие названия, как МВФ, Мировой банк, Совет Европы, ОЭСР, ЕС и СНГ не сходят с газетных полос и прочно вошли в повседневную жизнь. Стоящие за ними международные организации заметно влияют на экономику России, и понимание основ их деятельности необходимо не только будущему экономисту, но и каждому образованному человеку. Региональные организации, представляющие собой экономические блоки стран (четвертая группа), подробно рассматриваются в следующей главе. Далее последовательно рассмотрим первые три группы.

Международные организации системы ООН ООН занимает, безусловно, центральное место среди международных организаций, и ее роль в мировой экономике трудно переоценить. Членами ООН являются 185 государств. Официальные цели ООН: • поддержание международного мира и безопасности путем принятия коллективных мер и мирного урегулирования споров; • развитие дружественных отношении между странами на основе уважения принципа равноправия самоопределения народов; • осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех людей без каких-либо различий; • выполнение функции центрального органа по согласованию усилий разных стран, направленных на достижение этих целей. ООН разрабатывает рекомендации, конвенции, мероприятия, которые предлагает своим членам принять и реализовать путем включения в законодательство или путем введения нормативных актов. ООН стремится побуждать государства к принятию соответствующих мер, к координации их действий и инициатив. Система Организации Объединенных Наций состоит из главных и вспомогательных органов, специализированных организаций и учреждений и автономных организаций, являющихся составной частью в системе ООН. К числу главных органов относятся: Генеральная ассамблея (ГА); Совет безопасности (СБ); Международный суд и Секретариат. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, учреждаются в соответствии с Уставом. Система ООН включает ряд программ, советов и комиссий, осуществляющих конкретные возложенные на них функции. Рассмотрим внутреннюю структуру международных экономических организаций системы ООН.. Генеральная ассамблея является ее главным органом. Она уполномочена решать любые вопросы в рамках Устава организации. Генеральная ассамблея выносит резолюции, которые, хотя и не являются обязательными для ее членов, все же оказывают заметное влияние на мировую политику и развитие международного права. За время существования принято 10 тыс. разнообразных резолюций. Генеральная ассамблея окончательно утверждает все международные конвенции по экономическим вопросам. В ее структуре экономическими проблемами занимаются: 1. Комитет по экономическим и финансовым вопросам, вырабатывающий резолюции к пленарным заседаниям Генеральной ассамблеи. 2. Комиссия ООН по праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ, занимающаяся гармонизацией и унификацией правовых норм в международной торговле. 3. Комиссия по международному праву, работающая над развитием и кодификацией международного права. 4. Комитет по инвестициям, оказывающий содействие в размещении инвестиций из средств фондов, находящихся под контролем ООН. Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) является важнейшим органом ООН, отвечающим за экономические, социальные, культурные и гуманитарные аспекты политики ООН. Организации системы ОЭСР и другие МО общей компетенции Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создана в 1961 г. на базе Организации европейского экономического сотрудничества, правопреемницей которой она является. Членами ОЭСР являются 28 промышленно развитых стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония. Российская Федерация подала заявку на вступление в ОЭСР. В 1994 г. РФ подписала с ОЭСР Декларацию о сотрудничестве и соглашение о привилегиях и иммунитетах. Основной функцией ОЭСР является координация экономической политики стран-участниц в целях смягчения возникающих в мировой системе хозяйства противоречий. Среди наиболее важных направлений деятельности ОЭСР - вопросы регулирования международной торговли, стабилизации валютно-кредитной системы, проблемы взаимоотношений с развивающимися странами. Однако принимаемые по этим вопросам решения имеют рекомендательный характер и редко влекут за собой согласованные действия. Официальные цели ОЭСР: • содействие устойчивому экономическому и социальному развитию как участвующих, так и не участвующих в организации стран; • разработка эффективных методов координации их торговой и общеэкономической политики; • содействие достижению наиболее высокого уровня устойчивого экономического роста, занятости и уровня жизни в странах-членах при сохранении финансовой стабильности, внося, таким образом, вклад в развитие мировой экономики; • содействие развитию мировой торговли на многосторонней недискриминационной основе в соответствии с международными обязательствами; • стимулирование и координация действий в области оказания помощи развивающимся государствам. Руководящим органом ОЭСР является Совет, в который входят по одному представителю от каждой страны-члена. Совет собирается либо в составе постоянных представителей (примерно раз в неделю), либо в составе министров стран-участниц. Решения и рекомендации принимаются лишь при обоюдном согласии всех членов Совета и обычно имеют рекомендательный характер. В отдельных случаях принимаются обязательные постановления, которые, однако, не распространяются на государства-члены, воздержавшиеся от голосования, и на те, чьи Конституции не позволяют принять соответствующие постановления. В составе ОЭСР функционируют свыше 20 специализированных комитетов: по экономической политике, экономике и развитию; торговле; движению капиталов и невидимым сделкам; финансовым рынкам; налоговой политике; праву и политике в отношении конкуренции; потребительской политике; туризму; морскому транспорту; международным инвестициям и многонациональным предприятиям; по энергетической политике; промышленности; стали; по научной и технологической политике; по политике в области информации, компьютеризации и коммуникаций; по делам образования; по вопросам рабочей силы и социальной политики; по вопросам государственного управления; по охране окружающей среды; по сельскому хозяйству; по рыболовству; по товарам и др. Комитеты ведут основную практическую работу организации: определяют общеэкономическую политику стран-участниц; осуществляют наблюдение за их экономическим и финансовым положением; готовят ежегодные экономические обзоры по всем странам ОЭСР; выносят рекомендации по вопросам международного регулирования экономических процессов; оказывают консультации правительствам стран-членов по вопросам предоставления займов, субсидий и других финансовых средств развивающимся странам, а также предоставляют им техническую помощь. Группа семи", или "Большая семерка", "G7", является организацией самых экономически мощных стран ОЭСР. Она была образована в 1975 г. для решения глобальных финансовых и валютных вопросов, но затем функции группы постоянно расширялись, и сейчас на ежегодных встречах глав правительств обсуждается весь спектр глобальных проблем. Входящие в группу Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония обеспечивают сейчас около 60% мирового ВВП, и этот факт объясняет и определяет огромное влияние "Большой семерки" на развитие мировой экономики. В 1997 г. в "Группу семи" вошла Россия, и теперь ее часто называют "Группой восьми". Хотя "де-факто" Россия еще не стала полноправным членом этого престижного клуба, и его, пожалуй, правильнее именовать "Группой семи с половиной". Однако на встрече 2000 г. на японском острове Окинава Россия показала, что она уже обретает должное влияние. Международное энергетическое агентство (МЭА) является автономным органом в рамках ОЭСР. Основными направлениями деятельности МЭА являются: • оказание содействия странам-членам на основе долгосрочного сотрудничества в развитии разнообразных источников энергии путем поощрения эффективного использования угля, природного газа, гидроэнергии, ядерной энергии, возобновляемых источников энергии с учетом экологических факторов; • осуществление мер по преодолению чрезвычайных ситуаций путем создания резервных запасов; сокращения потребления нефти; возможности быстрого переключения с нефти на другие виды топлива; увеличения местного производства энергии; поддержания на постоянной основе системы распределения нефти при чрезвычайных ситуациях; • проведение анализа политики стран-членов в области энергетики в целях содействия эффективному использованию и сбережению энергоресурсов, анализа использования источников, альтернативных нефти; • проведение исследований мирового рынка нефти; технологий в области энергетики. Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) также действует в рамках ОЭСР. Основными направлениями деятельности агентства являются координация политики стран - членов АЯЭ в области ядерной энергетики и осуществление программ по безопасности реакторов и развитию ядерной энергетики. Заметим, что на долю членов АЯЭ приходится 80% мирового производства ядерной энергетики. Кроме международных организаций систем ООН и ОЭСР имеется еще целый ряд организаций общей компетенции, т. е. занимающихся всем спектром социально-экономических проблем. Совет Европы является межправительственной организацией широкого профиля. Его членами являются 40 стран Европы, включая Россию (с 1996 г.). Основными сферами деятельности Совета Европы являются: • права человека; • средства массовой информации; • сотрудничество в правовой области; • социальные и экономические вопросы; • здравоохранение, образование, культура, спорт и региональное управление; • окружающая среда. Руководящим органом Совета является Комитет министров, состоящий из министров иностранных дел 40 стран, а совещательным - Парламентская ассамблея. Заметим, что все неприятности России последних лет, связанные.с Чечней, касаются пока только Парламентской ассамблеи, т. е. совещательного органа, не принимающего решений. Совет Европы вырабатывает конвенции по вопросам межгосударственного правового сотрудничества, которые приобретают обязательную силу для ратифицировавших их государств. В сфере экономики, экологии и социальных проблем он дает странам-участникам рекомендации. При Совете имеется Фонд социального развития, действующий как банк в сферах социального развития и защиты окружающей среды. Содружество наций - добровольное объединение 53 независимых государств, исторически связанных с Великобританией (бывшие колонии и доминионы). Главой Содружества признается монарх Великобритании. Содружество содействует социально-экономическому развитию стран-участниц, проводит научные, культурные и экологические программы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1975 г. как форум для ведения диалога и налаживания сотрудничества между странами-участницами. Членами ОБСЕ являются 55 стран. На форумах ОБСЕ собираются вместе все европейские страны, а также США и Канада, имеющие общие нормы в области прав человека, основных свобод, демократии и законности. Кроме вышеназванных организаций к этой группе относятся: Лига арабских государств, объединяющая 22 ближневосточные и североафриканские страны, Организация Исламская конференция, ставящая своей целью упрочение мусульманской солидарности и объединяющая 50 мусульманских государств, включая Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, и Северное сотрудничество, организующее взаимодействие Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Международные финансовые организации Центральное место среди международных финансовых организаций занимает группа Мирового, или, в другом переводе, Всемирного, банка (World bank). В группу Всемирного банка входят: 1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР), созданный в 1944 г. с целью предоставления кредитов относительно богатым развивающимся странам. 2. Международная ассоциация развития (MAP), основанная в 1960 г. с целью предоставления кредитов на особо льготных условиях развивающимся странам. 3. Международная финансовая корпорация (МФК), созданная в 1956 г. с целью содействия экономическому развитию в развивающихся странах путем оказания поддержки частному сектору. 4. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ), основанное в 1988 г. с целью поощрения иностранных инвестиций в развивающихся странах путем предоставления гарантий иностранным инвесторам от потерь, вызванных коммерческими рисками. 5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), созданный в 1966 г. в целях содействия увеличению потоков международных инвестиций путем предоставления услуг по арбитражному разбирательству и урегулированию споров между правительствами и иностранными инвесторами. |