| Главная » Учебно-методические материалы » СТАТИСТИКА » Социальная статистика: конспект лекций. Шерстнева Г.С. |

| 21.12.2011, 00:20 | |

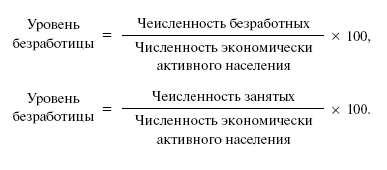

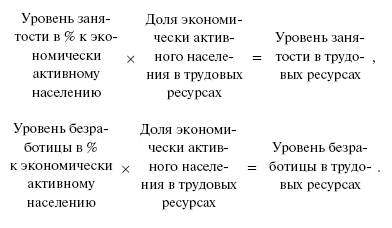

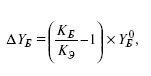

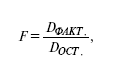

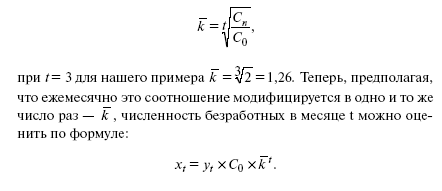

| Занятость – чрезвычайно важное явление социально-экономической жизни общества. Включает рациональное использование труда, обеспечение достойного уровня жизни работающего населения, удовлетворение потребности народного хозяйства страны в рабочей силе с учетом количества и качества ее, а также включает проблемы безработицы. Занятость – это деятельность человека, объединенная с ублажением личных и общественных надобностей, которые не противоречат законодательству и приносят заработок. К лицам, занятым экономической деятельностью, относятся лица в возрасте от 15 до 70 лет, которые за вознаграждение работают на условиях найма или неполного рабочего времени, индивидуально или самостоятельно или у отдельных граждан-работодателей, на собственных или семейных предприятиях, и бесплатно работающие члены домохозяйства, занятые в личном подсобном, сельском хозяйстве, временно отсутствующие на работе. Трудоспособное население – это то население, которое способно к трудовой деятельности, без учета возраста, т. е. часть населения, которая потенциально обладает трудоспособностью, иначе говоря, обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями для выполнения работы. Трудоспособное население включает трудоспособное население в пределах трудоспособного возраста, занятое и незанятое, а также население за пределами трудоспособного возраста, потенциально способное работать. К экономически неактивному населению относятся: 1) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и студенты дневной формы обучения; 2) неработающие пенсионеры по возрасту или инвалидности; 3) неработающее население, получающее доход от ценных бумаг, акций, и те, кто получает материальную помощь от обществ, организаций и частных лиц; 4) лица, оказывающие добровольные бесплатные услуги, и лица трудоспособного возраста, которые могут работать, но не ищут работу по объективным и субъективным причинам. Общей чертой сведений, составляющих статистику, является то, что они всегда относятся не к одному единичному (индивидуальному) явлению, а к общей их комплексности. Перед статистикой занятости и безработицы стоят следующие задачи: 1) сбор информации о численности занятых и безработных как составных частях рабочей силы; 2) измерение уровня занятости и безработицы с целью изучения состояния, тенденций на рынке труда; 3) исследование трудоустройства населения для оценки ситуации на рынке труда и ее прогнозирования; 4) изучение состава занятых и безработных с тем, чтобы разработать программу занятости; 5) изучение взаимосвязи между занятостью, доходом, содержанием и иными поощрениями труда с целью получения программы занятости. Решение данных задач формирует условия для измерения предложения рабочей силы и ее фактического применения. Их выполнение строится на сочетании ряда источников данных. В России для расчета общей по регионам численности занятых в течение года служат данные текущей отчетности по труду: форма 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности» (годовая), форма унифицированной отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (месячная – со среднесписочной численностью более 15 человек, квартальная – со среднесписочной численностью до 15 человек). По этим формам отчитываются все предприятия. Количество занятых для малых предприятий можно получить из квартального единовременного отчета № ПМ «Об основных показателях деятельности малого предприятия». Исследование состава занятых по отраслям народного хозяйства, секторам экономики осуществляется по балансам трудовых ресурсов, составляемых на середину (1 июля), конец (начало – 1 января) года и в среднем за год. Существенным источником информации о численности безработицы являются данные служб занятости, соединивших в 1991 г. ранее действовавшие центры и бюро по трудоустройству граждан. Служащие сфер занятости заполняют первичную учетную документацию по трудоустройству и занятости населения, содержащую карточку персонального учета гражданина, который ищет работу, № 1 и карточку обратившегося в службу занятости за советом № 2, к тому же они ежемесячно присылают в органы государственной статистики «Отчет о трудоустройстве и занятости населения». Однако не все нуждающиеся в работе обращаются к услугам служб занятости. В них отмечается только численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода: месяца, квартала, года). Вместе с информацией текущей отчетности для измерения совокупного количества безработных начиная с 1992 г. применяются материалы выборочного анализа населения по вопросам занятости: с 1999 г. они осуществляются ежеквартально на последней неделе второго месяца квартала. Обследуются в течение недели 60 тыс. граждан в возрасте 15-72 лет. Наивысший верхний возрастной рубеж дает возможность уточнить вероятное участие на рынке труда пенсионеров, низкий – подростков. Итоги обследования дают возможность оценить численность безработных, их распределение по обстоятельствам незанятости, по способам поиска работы. Способы поиска работы в особенности важны, так как рынок труда может функционировать как в организованной, так и в неорганизованной форме. Применение выборочных обследований в комбинации с информацией текущей отчетности для нахождения численности безработных рекомендовано МОТ и практикуется во многих странах. Некоторую помощь в сборе информации о занятости могут оказать и материалы выборочных обследований предприятий. С 1991 г. в нашей стране ежемесячно проводится организацией «Российский экономический барометр» (РЭБ) мониторинг предприятий и банков. На сегодняшний день РЭБ является единственной организацией, выполняющей анализ экономической ситуации в России на базе конвенциональных методов опросной статистики. Так как размер безработицы широко применяется в международной практике в качестве общего показателя текущего состояния экономики страны, то, разумеется, необходимо включение в программы информации обследований вопросов, уточняющих ситуацию на рынке труда и разрешающих прогнозировать ее. Из-за существенности данной информации Правительством РФ было утверждено 22 марта 1995 г. Положение о всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы. Осуществляют организацию и проведение мониторинга социально-трудовой сферы Министерство труда РФ и Госкомстат России при участии Министерства экономики, Министерства социальной защиты населения, Федеральной миграционной службы России, Федеральной службы занятости. Обстановка на рынке труда в ряде районов регулярно просматривается научными центрами по трудоустройству населения, например благодаря телефонным опросам населения города по вопросам занятости и качества жизни производится мониторинг социально-экономической обстановки и состояния рынка труда. Направление населения на рынке труда является объектом международного сравнительного обследования, проводимого в рамках проекта ISSP (International Social Science Program). Уровни занятости и безработицыЗанятость – это деятельность населения, которая связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, заработок, трудовой доход. Под безработицей понимается социально-экономическая обстановка, при которой доля инициативного, трудоспособного населения не в состоянии найти работу, которую данные люди могут выполнить. Безработица определена превышением количества людей, стремящихся найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, отвечающих профилю и квалификации претендентов на эти места. Безработные – это трудоспособные граждане, которые ищут работу, стоят на бирже труда и не имеют истинной возможности получить работу согласно своему образованию, трудовым навыкам, профилю. Во многих странах сегодняшнего мира отмечается уровень безработицы, составляющий примерно 5% от общего числа занятых. Согласно рекомендациям МОТ статистика рассматривает численность занятых и безработных как две составные части экономически активного населения, т. е. рабочей силы. Ее измерение дает возможность осуществлять макроэкономические мониторинга и разрабатывать стратегию занятости. Под рабочей силой (экономически активным населением) понимается часть населения в работоспособном возрасте от 16 лет и до принятого возраста выхода на пенсию, работающих или безработных, исключением являются недееспособные. Она обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и услуг и включена в Систему национальных счетов ООН. Различают общую рабочую силу, которая включает лиц, находящихся на военной службе, и гражданскую, за минусом лиц, находящихся на истинной военной службе. Количество экономически энергичного населения определяется по отношению к установленному времени и включает занятых и безработных, а также оценивается по сведениям выборочных анализов населения по вопросам занятости. При измерении экономически энергичного населения в международных стандартах советуют указывать минимальный возраст. Он может быть взят на уровне 6 лет (Египет), 10 лет (Бразилия) и увеличиваться до 16 лет (США, Швеция). Во многих странах он составляет 14-15 лет. В некоторых странах рассматривается два минимальных предела: более низкий – для получения данных об экономической деятельности и несколько более высокий – для классификации экономически активного населения: например, в Канаде – 14 и 15 лет, Индии – 5 и 15, Венесуэле – 10 и 15, в России – 15 и 16 лет. Кроме минимального, в ряде стран определен максимальный возраст, т. е. лица старше его исключаются из расчета численности экономически активного населения. Например, в Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии принят верхний предел в 74 года, а в России ограничиваются возрастом в 72 года. В то же время при дальнейшей классификации населения на занятых и безработных, как и в большинстве стран, предельный возраст не установлен. Чтобы получить представление об уровне экономической активности населения страны (региона), обусловливается доля экономически активного населения в общей численности населения. В 2006 г., согласно опубликованному ежегодному докладу Международного бюро труда «Глобальные тенденции в сфере занятости» число безработных в глобальном масштабе 195,2 млн чел., или 6,3% от общего числа людей трудоспособного возраста. Следовательно, в общей численности населения в глобальном масштабе 2903,2 млн чел., или 93,7%, составляют жители, обеспечивающие предложение рабочей силы. Наиболее достоверно уровень экономической активности населения находится как отношение численности экономически активного населения к численности населения в возрасте от 15 до 72 лет, вследствие того что эта возрастная группа участвует в выборочных обследованиях. Самой большой трудовой активностью располагают люди трудоспособного возраста (в России женщины 16-54 лет и мужчины 16-59 лет). Поэтому находится также уровень экономической активности населения в трудоспособном возрасте как отношение численности экономически активного населения трудоспособного возраста к численности населения в трудоспособном возрасте. Каждой возрастной группе свойственен свой уровень экономической активности, т. е. желание работать регулярно возрастает до возраста 35-39 лет (в некоторые годы до 40-44 лет) и далее понемногу убывает. Хотя возраст влияет на уровень экономической активности, но для мужчин и в старших возрастных группах он остается достаточно высоким. Согласно этому возрастная вариация уровня экономической активности у мужчин ниже на 10 процентных пунктов. Расчет коэффициентов вариации осуществляется по формуле:  Где x – средний уровень экономической активности в целом по всем возрастным группам; σ – среднеквадритическое отклонение, характеризующее колебания уровня экономической активности по возрастам. Верное определение экономически активного населения зависит от точности нахождения его двух компонентов: занятых и безработных. Занятым населением являются мужчины и женщины в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в изучаемый период: 1) осуществляли работу по найму за плату (на условиях полного или частичного рабочего времени), а также другую дающую доход работу (самостоятельно либо у некоторых граждан); 2) временно не находились на работе из-за травмы, болезни, по случаю отпуска и иным причинам; 3) осуществляли работу без вознаграждения на семейном предприятии. Безработным населением являются лица 16 лет и старше, которые в изучаемый период: 1) не располагали работой (прибыльным занятием); 2) занимались поиском работы (обращались к администрации предприятия, в службу занятости, применяли личные связи, размещали объявления в печати и др.) или предпринимали шаги к организации собственного дела; 3) находились в готовности приступить к работе. При причислении к безработным должны наличествовать все три критерии, перечисленные выше. К безработным относятся также лица, которые обучаются по направлению служб занятости или выполняют оплачиваемые общественные работы, получаемые через службы занятости. К безработным, по методологии МОТ, можно причислить и студентов, учащихся, инвалидов и пенсионеров, если они осуществляли поиск работы и находились в готовности к ней приступить. В состав безработных входят лица, не занятые трудовой деятельностью, зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу, а также определенные как безработные. Для характеристики состояния рынка труда статистика преимущественно дает данные об абсолютной численности занятых и безработных в стране и по регионам. Для России 1990-х гг. XX в. было характерно направление уменьшения количества занятого населения. Данная направленность хорошо аппроксимируется показательной кривой вида: у = 76,07x0,981t, где t принимает значения 1,2,3,…,10. Обстановка на рынке труда оценивается не только через абсолютную численность занятых и безработных, но и через уровень безработицы и уровень занятости, которые находятся как удельный вес соответствующей категории рабочей силы в численности экономически активного населения на начало (конец) периода или в среднем за год:  Уровень занятости можно найти и как долю занятых среди населения установленной возрастной группы. Эти два показателя занятости имеют между собой взаимосвязь:  Уровень занятости определяет степень применения трудоспособного населения в сфере общественно полезного труда. Величина этого показателя отображает сформировавшуюся экономическую обстановку в стране, которая зависит от формирования научно-технического прогресса в обществе, производительных сил, уровня обеспеченности населения. Занятость бывает полная, частичная и скрытая. Полная занятость рассчитывает на формирование таких условий жизни, которые дают возможность выбора каждому активному человеку при его желании быть занятым или незанятым. Полная занятость не означает, что все трудоспособное население в трудоспособном возрасте должно быть непременно занятым. Исходя из ряда обстоятельств, некоторые активные лица в процессе труда могут и не участвовать (люди, не работающие только из-за желания сменить профессию; женщины, ухаживающие за детьми, и др.). Полная занятость достаточно редкое явление в обстановке рыночной экономики и получается при совпадении спроса на рабочую силу с ее предложением. Частичная занятость выступает как заранее определенная работа в течение неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Она свойственна странам с высоким уровнем экономического развития, где уровень науки создает экономические условия для частичной занятости. Неполный рабочий день (неделя) может более широко применяться и в нашей стране, в особенности среди женщин, не как вынужденная, а как сознательно выбранная форма организации труда. Особого внимания заслуживает скрытая занятость (потенциальная безработица), при которой работники трудятся не по своему желанию в режиме неполной занятости, пользуются отпусками по инициативе администрации без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. Подобная неполная видимая занятость преуменьшает действительное число безработных. Занятые и безработные (экономически активное население) определяют составную часть трудовых ресурсов региона. Вследствие этого в печатных изданиях зачастую уровни занятости и безработицы рассчитываются как удельный вес занятых и удельный вес безработных в общем объеме трудовых ресурсов. Полученные так показатели уровней занятости и безработицы по своим величинам оказываются ниже проанализированных ранее (в % к экономически активному населению). Между ними имеется примерно следующая связь:  Рассмотренные взаимосвязи показателей верны лишь в целом. В некоторых ситуациях вероятны их нарушения, если в составе безработных будет огромна доля лиц нетрудоспособного возраста (например, пенсионеров, ищущих работу и готовых к ней приступить), так как возрастные границы для категорий «трудовые ресурсы» и «экономически активное население» не совпадают. Тем не менее в большинстве случаев рассмотренные равенства имеют место. К экономически неактивному населению в трудоспособном возрасте, т. е. населению, которое не входит в состав рабочей силы, относятся: 1) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные учебные заведения и не занятые никакой деятельностью, кроме учебы; 2) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными, родственниками и т. п.; 3) лица, прекратившие поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но они могут и готовы работать; 4) лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника их дохода. Экономически неактивное население, по методологии Международной организации труда (МОТ), включает еще две категории, не входящие в состав трудовых ресурсов: 1) лица, получающие пенсии (по старости, на льготных условиях, по потере кормильца) и не занятые никакой деятельностью; 2) инвалиды, получающие пенсии и не занятые никакой деятельностью. Так как численность экономически активного населения, численность занятых и безработных связаны, динамика данных показателей определяется следующим образом:  где КЭ – коэффициент роста численности экономически активного населения; КЗи КБ – коэффициенты роста численности занятых и безработных; YЗ и YБ – уровни занятости и безработицы в базисном периоде. Установить изменение в местах уровня безработицы (занятости) можно, основываясь на модели динамики численности экономически активного населения:  где∆YБ– абсолютное изменение уровня безработицы, выраженное в процентных пунктах. Положено отличать фактическую безработицу, которая рассчитана по методологии МОТ на основе выборочных обследований, от официально зарегистрированной в органах Государственной службы занятости РФ. Выделяется три группы граждан, которые обратились в службы занятости с просьбой о трудоустройстве: 1) трудящиеся, но стремящиеся поменять место работы или работать по совместительству в свободное от основной работы время; 2) учащиеся общеобразовательных школ и других учебных заведений, студенты, которые хотят трудиться в свободное от учебы время; 3) свободные в момент поиска работы. Для оптимизирования в районе степени безработицы максимальный интерес имеет третья группа граждан, которые обратились в службу занятости с просьбой о трудоустройстве. Основная часть этих граждан относится к официально признанным законодательным путем безработным. В основном уровень безработицы, найденный по данным выборочного обследования, в 3-6 раз выше уровня, зафиксированного в органах Государственной службы занятости РФ. Разница этих показателей еще более ощутима, если учесть состав безработных по полу. Значительность различия по полу в доле безработных, которые обращались в службу занятости, может быть оценена с помощью F-критерия Фишера:  где DфАКТ и D0CT. – факторная и остаточная дисперсии на одну степень свободы. Для нахождения этих дисперсий можно применять следующие формулы, которые учитывают правило сложения дисперсий альтернативного признака:  где k– число групп населения по полу; pj – доля безработных, обратившихся в службу занятости, в общей численности безработных (отдельно среди мужчин и среди женщин); р – средняя доля безработных, обратившихся в службу занятости, в целом по обследованию; nj – численность безработных – отдельно для мужчин и женщин; п – общая численность безработных. Информация текущей статистики службы занятости о трудоустройстве населения применяется для оценки общей численности безработных в периоды между обследованиями населения по проблемам занятости. Для определения количества безработных в месяцы между двумя анализами используется интерполяция соотношения количества безработных, которое получено по сведениям изучения, и количества незанятого населения, которое учтено в службе занятости на определенную дату. Методика аналогичных расчетов может быть различной в зависимости от принятого построения интерполяции. Первоначально находится, как трансформировалось за время между двумя последними анализами соотношение совокупного количества безработных, которое получено по сведениям обследования, и количества незанятого населения, находящегося на учете в службе занятости. Допустим, что по данным последнего обследования численность безработных в регионе составила 240 тыс. человек (хп), в службе занятости на конец месяца обследования числилось 30 тыс. человек(уп). Таким образом, соотношение численности безработных по двум источникам информации составило 8: 1 (Сn). Подобным образом по результатам предыдущего обследования численность безработных 200 тыс. человек (х0), в службах занятости состояло на конец месяца, в котором проводилось обследование, 50 тыс. человек (у0), соотношение этих данных равно 4 (С0). Изменение этих соотношений между двумя последними обследованиями:  где t – число месяцев между двумя смежными обследованиями. Если проводится обследование раз в квартал, то t = 3 и ∆ = 4/3 = 1,333. Если допустить, что ежемесячно это соотношение увеличивается на одно и то же значение, то совокупное количество безработных на конец анализируемого месяца сформируется как: х1 = Yt х (С0 + ∆ х t), где t – порядковый номер месяца после даты предыдущего обследования; Yt – численность незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости на конец рассматриваемого месяца t. Вероятен и другой метод интерполяции численности безработных между двумя датами обследования, если допустить, что ежемесячно анализируемое соотношение двух источников данных о численности безработных меняется не в арифметической, а в геометрической прогрессии (в одно и то же число раз). С данной целью найдем общий коэффициент роста этого соотношения:  т. е. коэффициент роста соотношения информации за период между двумя смежными обследованиями. В нашем примере он составит к0 = 8/4 = 2. Средний ежемесячный коэффициент роста этого соотношения найдем как:  Оба варианта интерполирования теоретически равны, хотя на практике отдается предпочтение первому методу как более простому. | http://lib.rus.ec/ |